#ODD14

L'Institut Agro engagé pour la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers

Les écosystèmes aquatiques, fondamentaux pour la vie sur Terre, sont particulièrement menacés par le dérèglement climatique. De l’accès durable à l’eau potable à la disponibilité de la biodiversité marine, des secteurs entiers de l’économie reposent sur leur santé. L’ODD 14 vise à assurer leur pérennité, et idéalement leur extension, dans un contexte dans lequel ils ne cessent de se dégrader.

Unique école d'ingénieur formant aux sciences halieutiques et aquacoles en France depuis près de 60 ans, l’Institut Agro a développé une expertise considérable sur les écosystèmes aquatiques. Ses actions cherchent à faire avancer la production scientifique autour des questions de la vie aquatique, mais aussi à diffuser ces savoirs auprès des acteurs dont le périmètre d’activité concerne ces milieux.À travers ses missions de formation, de recherche et de transfert, l'Institut Agro démontre en 2024 son engagement fort et multiforme en faveur de la vie aquatique et de la préservation des écosystèmes marins et côtiers.

De la formation de futurs experts aux projets de recherche innovants, de l'accompagnement des professionnels à l'exemplarité de ses campus, l'Institut Agro contribue activement à l'atteinte de l'ODD 14, en plaçant la durabilité et la préservation de la biodiversité aquatique au cœur de ses priorités.

Cette action s'inscrit pleinement dans la raison d'être de l'établissement : transformer les systèmes agricoles et alimentaires pour mieux nourrir le monde en agissant avec et pour le vivant.

Illustration nos contributions à l'ODD 14 au travers nos missions en 2024

En recherche et formation

- Un pôle thématique pour promouvoir la gestion durable des milieux aquatiques

- Des innovations au service d'une aquaculture durable

- Des actions pour maintenir et étendre les écosystèmes et leur biodiversité

- Le suivi de la santé des écosystèmes aquatiques

- Des formations sur les écosystèmes d’eau douce pour les communautés

- Des programmes de formation continue sur l'exploitation durable des océans

Avec et pour la société

- Notre expertise au service des territoires et des acteurs locaux

- Des activités de sensibilisation sur la surexploitation maritime

- Des événements promouvant la préservation des océans

Au quotidien sur nos campus

En recherche et formation

Un pôle thématique pour promouvoir la gestion durable des milieux aquatiques

Le pôle Halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro coordonne, développe et promeut la formation, la recherche, l’expertise et l’innovation dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Fédérant techniciens, ingénieurs et enseignants-chercheurs, il accompagne la filière face aux défis socio-environnementaux.

Le pôle anime l'interdisciplinarité de l’Institut Agro sur les approches écologiques, socio-économiques et socio-politiques de la pêche, de l'aquaculture et des usages littoraux et maritimes, en soutenant la transition vers des pratiques durables et en promouvant l'excellence au service de la société.

La pêche, l'aquaculture et d'autres activités liées aux milieux aquatiques prennent une part importante dans les formations, la recherche et les activités de transfert de l'Institut Agro.

L’Institut Agro est la seule structure de l’enseignement supérieur agronomique en France à dispenser des formations à thématique aquatique et surtout marine.

L’Institut Agro développe des programmes vers de bonnes pratiques d’intendance aquatique au travers de son Pôle Halieutique, mer et littoral qui est impliqué en 2024 dans 12 projets de recherche et porte 2 initiatives d'innovation et transfert, menées de façon conjointe avec des entreprises du secteur, des organismes publics ou des ONG et grâce à un pool de quatre unités de recherche en propre ou en partenariat avec les organismes de recherche nationaux (INRAE, IRD, Ifremer, Universités).

Un diagnostic scientifique pour encourager les bonnes pratiques de pêche

Face à l’urgence écologique et sociale, l’Institut Agro a intégré un groupement de recherche pluridisciplinaire dédié au soutien de bonnes pratiques d’intendance aquatique à la demande de l’ONG Bloom. Ce groupement, constitué de chercheurs de l’Institut Agro , d’AgroParisTech et de l’EHESS-CNRS, en collaboration avec l’association The Shift Project et la coopérative L’Atelier des Jours à Venir, a publié le premier bilan scientifique multi-critères de la performance économique, sociale et écologique des pêches françaises, intitulé « Changer de cap. Pour une transition sociale-écologique des pêches ».

Didier Gascuel, enseignant-chercheur en sciences halieutiques et écologie marine à l’Institut Agro, a présenté ce bilan le 24 janvier 2024, à l’Académie du Climat, accompagné de Claire Nouvian, fondatrice de Bloom, et de plusieurs représentants de la profession ainsi que des membres de The Shift Project : des résultats très négatifs pour la grande pêche industrielle dominée par les arts traînants, des mesures incitatives pour changer les pratiques et les modèles du secteur de la pêche sont proposées par les chercheurs…

Les recherches mettent en évidence le bilan très clairement négatif de la pêche industrielle, notamment des chaluts et sennes de plus de 24 mètres. Les chaluts et sennes de fond industriels cumulent les impacts écologiques, économiques et sociaux : destruction des fonds marins, surexploitation des espèces pêchées, captures massives de juvéniles, faible capacité à créer de l’emploi, faible valeur ajoutée, fort impact carbone et importantes émissions de CO2.

D’un point de vue économique et à titre d’illustration : pour un même niveau de capture réalisé dans un milieu sauvage (l’océan), les chalutiers de fond industriels et hauturiers créent 2 à 3 fois moins d’emplois et presque 2 fois moins de valeur ajoutée que les flottes utilisant les arts dormants (les lignes, casiers et filets).

Plus de 60 ONG et personnalités lancent une coalition citoyenne pour la protection de l’océan

Alors que la stratégie nationale de la France en matière de politique maritime est en train de se dessiner, que l’observatoire européen Copernicus enregistre chaque mois des records de températures historiques pour l’océan et que la NASA vient d’alerter sur une hausse spectaculaire en 2022-2023 d’élévation du niveau des mers (0,76 cm par an !), la société civile s’est organisée pour que le chef de l’État s’engage dès 2024 sur 15 mesures concrètes qui permettraient de sauver le plus grand puits de carbone, le plus grand Commun du monde, celui sans lequel le climat et les sociétés humaines s’effondrent : l’océan.

Cette grande coalition citoyenne pour la protection de l’océan a été lancée lors d’un événement à l’Assemblée nationale le 26 mars 2024 soir en présence de nombreuses personnalités, d’élus et de scientifiques comme Didier Gascuel, professeur émérite de l’Institut Agro qui a prôné de bonnes pratiques d’intendance aquatique pour protéger la biodiversité aquatique.

Des innovations pour des pratiques d'aquaculture durable

Fort de 18 années d’expérience et avec plus 550 projets labellisés en faveur de l’innovation maritime, le Pôle Mer Bretagne Atlantique anime un écosystème dynamique qui contribue à développer une industrie maritime et une économie bleues durables. L’Institut Agro Rennes-Angers participe activement à plusieurs projets labellisés dont le projet HOLOFORS, labellisé en 2022 qui implique une organisation professionnelle représentant l'industrie conchylicole (CRC bretagne Nord).

De récents travaux ont démontré le potentiel d’utilisation d’Holothuria forskali (une espèce de concombre de mer) pour réduire l’empreinte environnementale de diverses productions aquacoles dans un contexte d’aquaculture multitrophique intégrée. Cependant les connaissances sur la physiologie et le comportement de cette espèce limitent encore nos capacités à :

- reproduire l’espèce de façon standardisée et contrôlée,

- optimiser la production et la bioremédiation des rejets aquacoles

- évaluer la diversité de son utilisation à travers les multiples systèmes aquacoles français.

Le projet HOLOFORS a pour objectif de combler une partie de ces manques. Ce projet est soutenu par le FEAMPA, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture qui est l’outil de financement européen accompagnant la mise en œuvre de la politique commune de la pêche.

Le FEAMPA soutient la petite pêche côtière, les jeunes pêcheurs et promeut l’aquaculture durable. Il a également pour vocation de contribuer à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à l’adaptation face à celui-ci.

Bastien Sadoul, enseignant-chercheur et directeur scientifique du Pôle Halieutique, Mer et Littoral de l’Institut Agro ainsi que Grégory Raymond, zootechnicien aquacole et responsable du plateau aquacole exprérimental de l’Institut Agro co-animaient le COPIL du 18 décembre 2024 lançant la 2e phase de ce projet innovant.

Des actions pour maintenir et étendre les écosystèmes et leur biodiversité

Mieux comprendre les espèces, les milieux, les services rendus par la biodiversité et les menaces qu'elle subit est essentiel pour protéger et préserver les écosystèmes. Telle est l'ambition de l’unité mixte de recherche "Dynamique et durabilité des écosystèmes : de la source à l’océan" (UMR DECOD) qui est née du regroupement d’équipes de recherche d’INRAE, de l’Ifremer et de l'Institut Agro Rennes-Angers.

Son objectif : contribuer à produire des connaissances pour anticiper les changements liés aux différentes pressions exercées par les activités humaines sur la biodiversité aquatique continentale et marine.

La plupart des 12 projets de recherche actifs en 2024 menés par le pôle halieutique visent à maintenir et étendre les écosystèmes existants et leur biodiversité.

- au sein de l'UMR DECOD

- MODESTA - Modèles de dynamique de stocks halieutiques (2024-2027)

Coordonné par Etienne Rivot, enseignant-chercheur de l’Institut Agro, ce projet suit le fonctionnement des écosystèmes et la durabilité des ressources naturelles dans le cadre des perturbations de l’environnement en lien avec les pressions anthropiques, comme le changement climatique.

Ces perturbations sont particulièrement marquées dans les écosystèmes aquatiques le long du continuum terre-mer. Le projet vise une meilleure compréhension des mécanismes qui contrôlent la réponse des populations de poissons à de multiples facteurs de stress pour anticiper l’impact des changements sur les écosystèmes et les ressources halieutiques, et pour améliorer leur gestion. - SAMARCH - Salmonid Management Round the Channel

- BIOTROL - Biodiversité et capacité d'accueil trophique (2021-2024)

Dirigé par Hervé Le Bris , enseignant-chercheur de l’Institut Agro en écologie côtière et estuarienne, écologie trophique, aquaculture, le projet poursuit un double objectif :

- apprécier sur une trentaine d’années comment la biodiversité et la capacité d’accueil trophique de l’estuaire de la Loire ont évolué dans ses différents secteurs de l’amont au marin ;

- élaborer des recommandations nécessaires à la préservation du rôle de cet écosystème dans le renouvellement des ressources halieutiques du golfe de Gascogne. - FISHNESS - Robustesse individuelle et durabilité en aquaculture

- SEPANSO - Suivi écologique participatif

- CORMOR - Cormorans et gestion des pêcheries

- MODESTA - Modèles de dynamique de stocks halieutiques (2024-2027)

- au sein de l'UMR AMURE (Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux)

- PADDLE - Perspectives d'adaptation au changement climatique

- EATLAS - Atlas électronique des écosystèmes marins

- au sein de l'UMR MARBEC (Marine Biodiversity, Exploitation and Conservation)

- AFRIMED - Biodiversité marine africaine et méditerranéenne

- GOMBESSA - Expéditions scientifiques sous-marines

- UMR LEMAR (Laboratoire des sciences de l'Environnement MARin)

- OCEAN-ICE - Impact du changement climatique sur les écosystèmes marins

- SEAMOUNTS - Écologie des monts sous-marins

Le suivi de la santé des écosystèmes aquatiques

Par l’expertise qu’elles et ils développent, de nombreux enseignants-chercheurs de l’Institut Agro sont amenés à contribuer à des initiatives gouvernementales et non gouvernementales. Autour de questions comme le suivi de la santé des écosystèmes aquatiques, leur participation est précieuse, puisque c’est dans ces instances et organisations qu’un travail régulier de protection des écosystèmes peut se déployer.

Le projet SalmoGlob (2020-2024), mené par l’UMR DECOD et le pôle MIAME (OFB, INRAE, l’Institut Agro, UPPA), en collaboration avec le groupe de travail saumon Atlantique Nord du CIEM (lire ci-dessous), a renforcé les bases scientifiques pour mieux évaluer les stocks de saumon atlantique dans l’Atlantique Nord.

Un nouveau modèle a été développé pour analyser la dynamique des populations de saumons dans 25 zones de gestion, réparties en trois grandes régions : sud de l’Europe, nord de l’Europe et Amérique du Nord. Il exploite des données hétérogènes collectées depuis 1971 et peut être enrichi avec de nouvelles sources de données et de connaissances scientifiques.

Le modèle décrit la population en fonction de l’âge et du stade de vie des saumons. Cela permet de prendre en compte la biologie et l’écologie de l’espèce, ainsi que les effets des facteurs environnementaux sur la santé de l’espèce. Il aide à mieux comprendre et prédire comment les changements globaux (comme le climat) influencent ces populations, et à évaluer différents scénarios de gestion de la pêche dans un cadre probabiliste, intégrant l’ensemble des sources d’incertitude. Une application web et une suite logicielle ont été développées pour fiabiliser et simplifier le traitement des données jusqu’aux résultats. Ce nouveau modèle représente un saut qualitatif majeur par rapport aux outils précédents. En 2024, le CIEM l’a officiellement adopté pour ses évaluations internationales.

|

Le CIEM est la principale source des avis en matière de gestion des environnements marins de l’Atlantique nord-est et des mers adjacentes. |

Le groupe de travail sur le saumon de l'Atlantique Nord (WGNAS) s'est réuni pour examiner l'état de santé et les menaces du saumon de l'Atlantique dans les zones de la commission de l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord ONSAC (Ouest du Groenland, Amérique du Nord et Atlantique Nord-Est).

WGNAS a évalué l'état des stock et des unités de stock à l'aide du modèle de reconstruction de la course et, pour la première fois, a utilisé le modèle de cycle de vie produit par l'équipe projet SALMOGLOB de l'Institut Agro pour étudier les options de capture pour la pêche en eau lointaine.

Grâce à cet outil d’évaluation des populations de saumons atlantiques afin de préserver l'équilibre de l'écosystème marin, des conseils de capture pour la pêche des îles Féroé ont été prodigués par le WGNAS pour les saisons de pêche 2024/2025 à 2026/2027 c'est ce que nous apprend l'article de l'ICES du 08/05/2024 écrit par le CIEM.

Participation aux instances scientifiques nationales

Plusieurs enseignants-chercheurs de l'Institut Agro collaborent par ailleurs avec des organisations nationales pour effectuer un suivi de la santé des écosystèmes aquatiques. A titre d’exemple :

Didier Gascuel, enseignant-chercheur émérite en écologie halieutique :

Didier Gascuel, enseignant-chercheur émérite en écologie halieutique :

Membre et invité permanent du Conseil scientifique de l'Ifremer

Membre du Comité de l'environnement polaire (Conseil scientifique des TAAF)

Membre du Conseil scientifique de la Plateforme Océan Climat

Olivier Le Pape, enseignant-chercheur en écologie halieutique :

Olivier Le Pape, enseignant-chercheur en écologie halieutique :

Membre du Conseil scientifique de l'Office Français de la Biodiversité, qui a pour missions la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion équilibrée et durable de l'eau.

Des programmes éducatifs sur les écosystèmes d’eau douce pour les communautés

Les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau ne cessent de croître en importance au plan mondial sous le double effet de la croissance démographique, de l’accroissement du niveau de vie et de l’augmentation des besoins par habitant. Ils sont particulièrement cruciaux dans les milieux ruraux, qui sont à la fois producteurs d’une grande partie des ressources du fait de leur étendue et consommateurs du fait des besoins de l’agriculture et de l’irrigation (près de 70 % des prélèvements en eau à travers le monde).

La gestion optimale des écosystèmes d’eau douce dans ces milieux aux plans quantitatif et qualitatif est donc une condition essentielle, non seulement pour le développement durable des activités agricoles, mais aussi pour garantir l’accès à l’eau de tous les autres secteurs (industriels, urbains,..) et prévenir les conflits d’usage, potentiels ou déjà réels, à travers le monde. Pour répondre à ce défi majeur, l'Institut Agro déploie des activités de recherche et formation autour de ces sujets.

Les Assises territoriales de la transition agroécologique et de l’alimentation durable, co-organisés les 2 et 3 décembre 2024 par la Chaire Unesco Alimentation du Monde de l'Institut Agro, mettent en avant les initiatives et stratégies territoriales en faveur d’une agriculture et d’une alimentation plus responsables et soucieuses de la gestion de l'eau. Ce rendez-vous national a lieu dans une agglomération différente tous les deux ans, et la 3e édition s’est de nouveau tenue à Montpellier devant 850 personnes engagées, pour deux journées riches en rencontres, partages et échanges sur les systèmes agricoles et alimentaires territoriaux.

Un grand nombre d’experts et de grands témoins s'expriment lors de ces Assises au travers de témoignages, projets, études, recherches, outils, méthodes, préconisations proposés par une grande diversité d’acteurs français et internationaux sur la thématique de l'eau, du climat, de l'alimentation, de l'agroécologie...

Le sujet d'un des ateliers participatif était "Développer un plan d'eau à l'échelle métropolitaine pour une gestion résiliente, sobre et concertée des ressources en eau agricole". Les enjeux de cet atelier portaient sur la recherche de compromis : comment économiser l’eau tout en répondant aux nouveaux besoins agricoles ? Comment s’emparer de la question de la qualité de l’eau agricole à l’échelle métropolitaine en proposant des collaborations entre acteurs privés, publics et professionnels de l'agriculture ? Pour conclure et entériner ces deux jours une Déclaration des Assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable a été officialisée dans le but de soutenir des politiques territoriales ancrées dans la transition écologique. Ce document fait notamment état de données ici de la synthèse des connaissances sur la pollution des eaux superficielles et souterraines en France, rappelant qu'entre 1980 et 2021, 10 % des captages d’eau potable ont été abandonnés en raison de la dégradation de la qualité de la ressource.

La halle hydraulique de l'Institut Agro Montpellier : un équipement unique en Europe

La halle hydraulique de l'Institut Agro Montpellier : un équipement unique en Europe

La Halle Hydraulique de l'Institut Agro Montpellier dispose d'un ensemble d’équipements pour l'étude des transferts hydrauliques pour l’agriculture et l’environnement. Ils sont destinés à l’étude des phénomènes de transport d’eau et polluants dans les cours d’eau et réseaux à surface libre, les réseaux en charge, les milieux souterrains. Ils permettent également le développement de méthodes pour la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques.

Les dispositifs servent à la formation des étudiants inscrits dans les principales formations sur l’eau de Montpellier : au total, près de 500 étudiants les utilisent chaque année.

Régulièrement, des partenariats avec les équipes de recherches de la halle sont mis en place avec des expérimentations terrains. Des sessions sont par ailleurs proposées afin de former du personnel, des acteurs aux méthodes et enjeux de la gestion des réseaux et de la ressource en eau : illustration des grands principes de l’hydraulique, sensibilisation à la thématique de la gestion des réseaux, maitrise des exigences techniques de la mise en place de matériel en site isolé, etc.

Formations diplômantes

L’Institut Agro a développé une expertise sur l’eau et la gestion de l’eau : il forme, au travers du parcours Eau et agriculture du Master Sciences de l’Eau proposé à Montpellier, des spécialistes sur les enjeux de l’eau pour la production agricole et la gestion des paysages cultivés. Chaque année, une vingtaine d’experts sont formés à la gestion quantitative de l’"eau verte" (stockée dans le sol et la biomasse) comme à la gestion de la qualité de l’eau dans les bassins ressources cultivés.

Le parcours Hydrogéologie, hydro-biogéochimie, hydropédologie (HYDRO3) du Master Sciences de l'Eau proposé à Rennes forme quant à lui des cadres scientifiques spécialisés dans la gestion de la ressource en eau et en sol, le transport des éléments et la gestion des milieux naturels depuis la surface vers les sols et les sous-sols.

Anticiper pour mieux planifier : quelle demande en eau pour quelle agriculture demain ?

L’UMR Gestion de l’Eau, Acteurs, Usages (G-EAU) de l’Institut Agro Montpellier regroupe 90 chercheurs et ingénieurs permanents et une cinquantaine de doctorants et postdoctorants de toutes disciplines et d’organismes de recherche multiples travaillant ensemble sur les questions de gestion intégrée et adaptative de l’eau.

Elle participe à une formation pluridisciplinaire d’étudiants au sein du Master sciences de l’Eau de Montpellier et des écoles d’ingénieur. Elle contribue à la conception et à l’évaluation des outils facilitant la mise en œuvre de politiques publiques innovantes concernant l’eau et facilite le transfert de connaissances vers la société.

Le 28 novembre 2024, l’UMR G-eAU a organisé, avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, une table ronde intitulée : « Situation de stress hydrique et de pénurie d’eau, comment les territoires du Nord et du Sud s’adaptent-ils ? » Cet évènement à destination du grand public, gratuit, avait pour objectif de partager des regards croisés sur la question de l’adaptation des services d’eau potable et d’assainissement de plus en plus confrontés à des situations de stress hydrique. L’accent a été mis sur les initiatives mises en place au nord et au sud de la Méditerranée, dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationale et sur les apprentissages que nous pouvons en tirer afin d’adapter au mieux nos territoires.

Des programmes de formation continue sur l'exploitation durable des océans

Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture font face à des défis nouveaux, qui impliquent de profondes mutations. Il faut dans le même temps répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité, d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique, de sécurité et santé alimentaires.

À l'heure où la formation tout au long de la vie constitue un droit pour les salariés et un facteur clé d’évolution pour les organisations, l'Institut Agro fait bénéficier un large public de son savoir-faire en matière de formation, de l’expertise de ses 300 enseignants-chercheurs et de la performance de ses équipements scientifiques. Les professionnels des secteurs de la pêche et l'aquaculture peuvent ainsi bénéficier de sessions de formation continue.

Les webinaires Halieutique & Sociétés

Afin de promouvoir la préservation des océans auprès des communautés locales, le pôle halieutique de l’Institut Agro organise des webinaires intitulés Halieutiques & Sociétés sur des thématiques associées à l’ODD 14.

Les webinaires sont organisés périodiquement par un groupe d’étudiants du Master Sciences Halieutiques et Aquacoles afin de débattre de questions d’actualité qui intéressent le plus grand nombre, novices comme avertis. Ils rassemblent des spécialistes de la question traitée, porteurs d’une diversité de fonctions et de points de vue, avec un objectif central : débattre et faire avancer les idées.

- Le 14 mai 2024, le webinaire « Touristes, poissons, coquillages et crustacés : doit-on choisir ? » s’est tenu en écho à l’initiative nationale Mer en Débat, débat public portant sur la planification maritime. Le littoral français, utilisé par pêcheurs, aquaculteurs et touristes, connaît des conflits d'usages. Abordant ces conflits, ce webinaire a exploré les possibilités de synergies pour une gestion intégrée et une cohabitation harmonieuse d'ici 2050. Le webinaire a réuni Daniel Cueff du Pôle mer de la région Bretagne, Philippe Le Gal du Comité National de la Conchyliculture, Jacques Doudet du CRPMEM Bretagne et Eamon Mangan de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest.

- Le 25 janvier 2024, le webinaire interrogeait « Éoliennes en mer et pêche, quel avenir en commun ? » En effet, d’ici 2030, la France affiche une volonté de produire 40% de son énergie renouvelable grâce à l’énergie éolienne en mer, ce qui est source de tensions avec l’activité de pêche maritime. Pour en débattre : Clara Ulrich et Adeline Bas de l’Ifremer, Philippe Calone de l’organisation des pêcheurs normands et Gregory Le Drougmaguet du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d’Armor.

- La liste complète des webinaires

Les enseignants-chercheurs du Pôle halieutique mer et littoral de l’Institut Agro font partie de l’équipe pédagogique de la Fondation UVED (Université Virtuelle Environnement & Développement durable) qui favorise le libre accès au savoir, à l’éducation et à la formation dans le domaine de l'Environnement et de la Transition écologique. Tous les modules sont disponibles gratuitement et librement en ligne.

Parmi eux, le MOOC L’Ocean au cœur de l’humanité joué en 2024 dans lequel nos enseignants-chercheurs Didier Gascuel, Jean-Eudes Beuret, Bastien Sadoul, Olivier Le Pape et Sterenn Lucas interviennent avec pour objectif d’apprendre à tous à :

- identifier les multiples bouleversements que connaît aujourd'hui l'océan et expliquer pourquoi nous devons nous en inquiéter,

- présenter les dynamiques de transition enclenchées dans les principaux secteurs d'activité liés à l'océan (ex : transport, pêche, énergie),

- prendre la mesure de l'importance du droit, de la formation et de la sensibilisation pour atténuer autant que possible ces bouleversements, voire s'y adapter.

.

Des formations pour les professionnels

L’Institut Agro Rennes-Angers propose un ensemble de formation à distance répondant aux besoins de chargés de mission et cadres des structures professionnelles, des administrations, des collectivités territoriales, des ONG et structures d'accompagnement du secteur des pêches, ingénieurs et techniciens des bureaux d'études en environnement ou en appui au secteur des pêches.

- Formation courte : dynamique des populations et gestion des pêches

Les objectifs et compétences visées de cette formation : à l’issue de la formation, les participants doivent avoir assimilé les concepts de base de la gestion durable des pêches et les principes de fonctionnement d’une population biologique soumise à la pêche (effets démographiques, densité dépendance, …). Ils doivent avoir compris les hypothèses de bases, les principes de construction, les potentialités et les limites des principaux modèles de dynamique des populations couramment utilisés à l’échelle mondiale.

- Le MOOC "Durabilité des pêches et de l'aquaculture"

Conçu, écrit et produit par le pôle Halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro, le MOOC "Durabilité des pêches et de l’aquaculture : des écosystèmes à l’assiette" forme gratuitement tout public sur la gestion durable de la pêche. Il a été joué pour la 1re fois entre septembre 2022 et novembre 2023, et suivi par 1 200 participants, puis de nouveau à partir de novembre 2025.

Ce MOOC a pour objectif de former le grand public sur les enjeux et les défis des secteurs de la pêche et l’aquaculture, et plus particulièrement les acteurs professionnels qui accompagneront les transitions en cours.

Avec et pour la société

Notre expertise au service des territoires et des acteurs locaux

Portée par l’Institut Agro et INRAE, la chaire partenariale Eau, Agriculture et Changement climatique associe recherche, formation, entreprises et pouvoirs publics dans un cadre de réflexion et d’action concertée autour des enjeux pour l’eau et l’agriculture, dans des territoires méridionaux fortement soumis aux effets du changement climatique.

En février 2024, la chaire a décidé de recentrer ses actions autour des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : prospective environnementale, aspects méthodologiques,...

Qu’est-ce qu’un PTGE ? Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...) permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. Il s’agit de mobiliser à l’échelle du territoire des solutions privilégiant les synergies entre les bénéfices socio-économiques et les externalités positives environnementales, dans une perspective de développement durable du territoire. Le PTGE doit intégrer l’enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des pollutions diffuses et ponctuelles).

En octobre 2024, la chaire a organisé une journée de réflexion autour de la thématique de la prospective participative dans le cadre des PTGE. Grâce à la collaboration avec des structures comme BRL Groupe, Société du Canal de Provence - SCP, Rives & Eaux du Sud-Ouest, Veolia, des institutions comme la Chambres d'agriculture, Montpellier Méditerrané Métropole, CCE&C, le Département de l'Hérault cette journée a permis de faire émerger, l’organisation d’un colloque en octobre 2025, qui sera notamment consacré à la prospective participative.

Ce rendez-vous a réuni chercheurs, praticiens et décideurs pour explorer les méthodes de planification à long terme et les meilleures pratiques en matière de construction de futurs souhaitables. Ce colloque a abordé également les « Solutions fondées sur la nature » et les aménagements à l’échelle des bassins-versants, afin de discuter des moyens d’optimiser le stockage de l’eau et de renforcer la résilience des territoires et milieux aquatiques face aux enjeux climatiques.

Une autre coopération de l’Institut Agro avec l’INRAE, l’Office français de la Bidiversité et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a donné naissance, en 2022, au Pôle Gestion des Migrateurs Amphihalins dans leur Environnement (MIAME). Le pôle développe des activités opérationnelles pour la gestion de la biodiversité remarquable que représente les espèces amphihalines, et la gestion des écosystèmes continentaux, estuariens et marins qui les abritent.

La 5e journée scientifique a été organisée le 17/06/2024 sur le thème de la dispersion des amphihalins a permis d'aborder les questions de dispersion et de métapopulation.

Activités de sensibilisation sur la surexploitation maritime

Le pôle Halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro a pour ambition de contribuer à la dynamique des filières halieutiques et aquacoles.

Le programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP) a alerté en 2010 sur le fait que les ressources marines se seront effondrées d’ici 2050 si la gestion des stocks halieutiques mondiaux n’est pas radicalement réformée. Les projections réalisées par l’OCDE et le GIEC utilisent elles aussi l’année 2050 comme une charnière fatale qui peut voir un décrochage dangereux des grands équilibres de la planète.

- Rapport sur les performances des flottilles de pêche françaises

Dans le cadre du programme partenarial TRANSIPÊCHE, porté par le pôle Halieutique, mer et littoral de l'Institut Agro, le rapport sur les performances des flottilles de pêche françaises publié en 2023 présente les modalités du changement de pratiques des acteurs de la pêche professionnelle. Sur la base de constats partagés et des différents scénarios identifiés, il a permis de proposer une feuille de route concrète pour la transition des pêches impactantes vers des pratiques de pêche "écosystémiques", compatibles avec la préservation de la biodiversité marine et avec le maintien d’une pêche au service des sociétés humaines et des territoires côtiers.

- "Changer de cap" : premier bilan des pêches françaises

En 2024, l’Institut Agro a participé, via son pôle Halieutique, mer et littoral, à la réalisation puis diffusion du premier bilan de la performance écologique, économique et sociale des pêches françaises : "Changer de cap" afin de sensibiliser toutes les communautés sur la surexploitation marine.

En 2024, l’Institut Agro a participé, via son pôle Halieutique, mer et littoral, à la réalisation puis diffusion du premier bilan de la performance écologique, économique et sociale des pêches françaises : "Changer de cap" afin de sensibiliser toutes les communautés sur la surexploitation marine.

Ce bilan a pu être établi suite aux travaux d’un groupement de recherche pluridisciplinaire et partenariale sur la transition sociale-écologique des pêches, auquel quatre chercheurs de l’Institut Agro ont pris part (Didier Gascuel, Florian Quemper, Quentin Le Bras et Romain Mouillard). Ce groupement de recherche a été initié par l’association BLOOM en collaboration avec The Shift Project.

« Les scientifiques ont développé une méthodologie innovante pour établir une évaluation inédite du secteur de la pêche en France métropolitaine. Leur étude se base sur le calcul de dix grands indicateurs clés, qui mesurent l’empreinte écologique et la performance économique et sociale de chacune des flottilles de pêche opérant sur la façade atlantique. L’étude dresse ainsi le premier état de santé pluridisciplinaire fiable pour 70% des pêches métropolitaines ».

Extrait de "Changer de cap - Pour une transition sociale-écologique des pêches"

Au travers son cycle de webinaires « Halieutique et société », le pôle Halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro entend aussi contribuer à la réflexion sur l’avenir du secteur, à l’identification et à la promotion de pratiques nouvelles, et à la transition des filières vers des modes de production et de gestion plus durable.

Le 19 janvier 2023, le 3e opus était intitulé : "Est-il encore raisonnable de manger du poisson ?". Réunissant 200 personnes, il a permis d’explorer des solutions durables et des alternatives afin de réduire les impacts de la consommation de produits de la mer. Celle-ci soulève des enjeux environnementaux et éthiques, similaires à ceux des produits animaux : pêche et aquaculture, essentielles à la sécurité alimentaire, posent aussi des défis écologiques.

Régulièrement sollicités, les enseignants-chercheurs de l’Institut Agro s'engagent avec conviction et pédagogie dans un véritable dialogue sciences-société et partagent volontiers leurs connaissances et pratiques. En février 2023, Didier Gascuel répondait ainsi aux questions d'un journaliste de GreenLetter Club, média dédié à l'écologie et suivi par 48 000 abonnés. Le thème de l'interview vue par 9 000 internautes : "Surpêche : une mer sans poissons ?" amène Didier Gascuel à expliquer comment les moteurs diesels, chaluts industriel ou sonars derniers cris ainsi que l’industrialisation des techniques ont, en moins d’un siècle, permis à l’Homme de pêcher des quantités astronomiques de poissons. D’où cette question : sommes-nous en train de vider les océans ?

Dialogue sciences-société

Au travers son cycle de webinaires « Halieutique et société », le pôle Halieutique, mer et littoral de l’Institut Agro entend aussi contribuer à la réflexion sur l’avenir du secteur, à l’identification et à la promotion de pratiques nouvelles, et à la transition des filières vers des modes de production et de gestion plus durable.

Événements promouvant la préservation des océans

Le secteur aquacole est en plein développement et doit faire face à de nombreux défis, notamment pour renforcer son aspect durable, respectueux de l’environnement, tout en restant compétitif. L’aquaculture doit notamment s’adapter et modifier certaines de ses pratiques concernant l’alimentation des poissons élevés. En effet, la farine et l'huile issues de poissons pêchés en haute mer constituent aujourd’hui l’aliment principal pour l’élevage des poissons piscivores que nous consommons en Europe. Ceci représente l'une des principales critiques de la société envers la pisciculture.

Les 2 et 3 juillet 2024 s’est tenue, à l’Institut Agro Rennes-Angers, la 8e édition des Journées de la recherche de la filière piscicole visant à promouvoir la conservation durable des ressources marines. Près de 200 personnes ont participé à l’évènement.

Organisées par l’ITAVI, un organisme de recherche appliquée indépendant qui couvre l’ensemble des problématiques et des enjeux rencontrés par les professionnels de l’élevage avicole, cunicole et piscicole, ces journées ont lieu tous les deux ans et mobilisent différents acteurs : producteurs, structures de R&D, instituts techniques, instituts de recherche et administrations autour de la conservation durable des océans, des mers, des lacs, des rivières et des ressources marines.

Une quarantaine de présentations orales et autant de posters ont permis de porter à la connaissance des acteurs de la filière les avancées scientifiques récentes et d’engager des échanges nourris dans diverses thématiques relatives aux piscicultures d’eau douce ou d’eau de mer comme la nutrition, le bien être animal, la gestion sanitaire, l’environnement.

La session « Environnement et système d'élevage » était animée par Hervé Le Bris, enseignant-chercheur de l’Institut Agro.

Au quotidien sur nos campus

Plan pour minimiser les altérations aux écosystèmes aquatiques

Des campus labellisés EcoJardin

Après la labellisation du campus d’Angers en 2022, le campus de Florac a obtenu le même label EcoJardin en mars 2023. La labellisation de l'Institut Agro Dijon a été instruite en 2024 et officialisée en 2025. A l’Institut Agro Montpellier, la démarche de labellisation porte sur le secteur de Mandon du campus de la Gaillarde qui comprend une partie du jardin botanique historique. On y trouve un arboretum, une vigne, des jardins partagés, des espaces pâturés et des ruches. Au préalable, un diagnostic de biodiversité (faune et flore) a été réalisé par l’association naturaliste Les Ecologistes de l'Euzière en juillet 2025.

Le label EcoJardin impose, notamment, un plan de minimisation des altérations aux écosystèmes aquatiques et reconnaît l’engagement des gestionnaires d’espaces verts dans une démarche globale de gestion écologique (structure du site, sol, eau, faune & flore, matériaux, matériels, formations, …). Le référentiel d’évaluation comporte 7 domaines relevant de la gestion d’un espace vert dont "Faune & Flore".

L’obtention du label certifie que les campus mettent en place des actions pour protéger les écosystèmes qui existent sur leur site, ainsi que leur biodiversité.

La mare située sur le campus d'Angers est un exemple d'écosystème aquatique dans lequel l'Institut Agro s'efforce de minimiser toute altération biologique. Cette mare évolue librement, sans intervention humaine. Des grenouilles et d'autres espèces aquatiques y vivent pendant une partie de l'année (lire également ci-dessous)

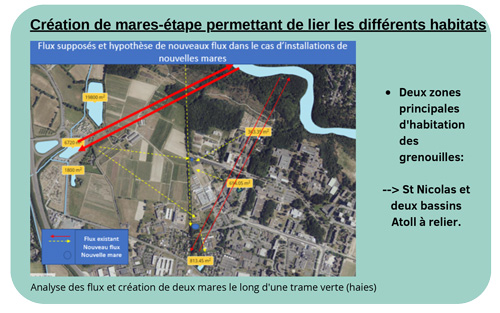

Stratégie pour la gestion des bassins versants

L’Institut Agro Rennes-Angers a mis en place une stratégie d’aménagement du bassin de l'école de son campus angevin. L’objectif de ce projet étudiant, mené en 2023-2024, était de réaménager le bassin afin d'y accueillir des grenouilles vertes, mais avant tout de déterminer un espace adéquat à la création de cette mare sur le campus, par l’analyse des trames bleues et vertes. Conçue à but pédagogique, cette mare-étape permet de lier les différents habitats et de renforcer le lien avec un étang à proximité.

L’Institut Agro Rennes-Angers a mis en place une stratégie d’aménagement du bassin de l'école de son campus angevin. L’objectif de ce projet étudiant, mené en 2023-2024, était de réaménager le bassin afin d'y accueillir des grenouilles vertes, mais avant tout de déterminer un espace adéquat à la création de cette mare sur le campus, par l’analyse des trames bleues et vertes. Conçue à but pédagogique, cette mare-étape permet de lier les différents habitats et de renforcer le lien avec un étang à proximité.

Les observations ainsi que l'analyse d'études réalisées ont permis d'établir des propriétés favorables à l'installation de grenouilles. Elles ont permis de valider la possibilité d'un aménagement du bassin de l'école pour le rendre plus durable en tant qu'habitat pour grenouilles. A l'aide des relevés, les étudiants ont pu convenir de l'emplacement idéal de mares-étapes.

Un jeu sérieux sur les enjeux des bassins versants

Afin de sensibiliser le grand public aux enjeux qui pèsent de plus en plus sur les plans et stratégies à mener une stratégie autour des bassins versants, un groupe d'étudiants en Sciences halieutiques et aquacoles a créé, en 2024, un jeu sérieux permettant de comprendre les pressions sur les bassins versants et d'améliorer ses connaissances sur leur gouvernance. Les étudiants ont eu l'occasion de le tester et de le valider ce serious game auprès d'apprenants des lycées de Bréhoulou et de Guérande, grâce à l'implication de leurs enseignants respectifs Florence Eugène, Samuel Orion et Pierre Garsi. Librement accessible, le jeu a ensuite été adapté par les étudiants afin de permettre aux visiteurs du Salon international de l'Agriculture 2025 de s'y essayer sur le stand de l'Institut Agro.

Traitement des eaux usées respectueux de l'environnement

Toutes les eaux usées des campus de l'Institut Agro sont traitées dans des stations d'épuration urbaines, gérées par les agglomérations locales.

Pour réduire la pollution marine, l’Institut Agro rejette ses eaux usées en concertation avec les métropoles dans lesquelles sont implantés ses campus pour respecter les seuils de rejets correspondants aux niveaux de leur traitement, indiqués dans l’Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et aux installations d’assainissement non collectives, transcription en droit français de la directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU).

- Sur le campus de Dijon, l’Institut Agro respecte les lignes directrices de la Charte de l’eau signée par la Métropole depuis 2023. La métropole envisage de mettre les eaux pluviales et eaux traitées des rejets urbains à disposition des acteurs qui le souhaitent afin de contribuer à la préservation des ressources souterraines.

- Rennes Métropole a mis en place des normes strictes pour la gestion des rejets d’eaux usées afin de protéger les écosystèmes, la faune, et la santé humaine. La stratégie inclut un dispositif ERC (Éviter, Réduire, Compenser) pour minimiser l'impact des projets sur l'environnement et améliorer la qualité des cours d'eau. Les actions visent également à réduire les intrants agricoles, à restaurer la biodiversité par la création d'aménagements écologiques, et à améliorer la gestion des eaux usées pour atteindre un bon état écologique. Par les recherches menées au sein de l’UMR BAGAP (Biodiversité, Agroécologie et Aménagement du Paysage), l’Institut Agro contribue à la mise en œuvre de la politique de gestion de l’eau et de protection des écosystèmes à Rennes Métropole.

- A Montpellier, les eaux usées du campus de La Gaillarde sont collectées et acheminées vers la station d'épuration de Maera pour y être traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel et de rejoindre le cycle de l’eau.

Un plan pour limiter les déchets plastiques sur les campus

La première victime de la pollution plastique est la biodiversité marine. Plus d’1,5 million d’animaux marins meurent chaque année à cause de la pollution plastique, dont 100 000 mammifères marins. La pollution plastique détruit également les habitats et impacte toute la chaîne alimentaire du plancton aux grands prédateurs.

Dans l’axe 5 du projet stratégique de l’Institut Agro intitulé "Établissement exemplaire et responsable : une organisation innovante au service de notre raison d’être" l’action EER6 (page 37) prévoit de définir une politique à impact positif en matière de durabilité environnementale sur les campus. Outre la certification commerce équitable des trois écoles, ceci inclut la réduction de l’émission de gaz à effet de serre, la réalisation du bilan carbone, la sobriété dans l’utilisation d’énergie et d’eau, la protection de la biodiversité et le recyclage sur nos campus, dans nos déplacements et dans nos actions partenariales.

Agissant pour une consommation et une production responsables (ODD 12), l’Institut Agro conduit une politique de gestion des déchets dans un soucis constant pour l'environnement.

Il a réaffirmé cet engagement en inscrivant cette politique dans son plan d’adaptation et de sobriété (accéder au bilan 2024).

Afin de réduire les déchets plastiques sur ses campus, l’Institut Agro multiplie les actions de formation et de sensibilisation de ses personnels et étudiants. Ainsi, les écoles prennent part chaque année à la Semaine européenne de la réduction des déchets. Depuis plusieurs années, un grand nombre d’actions sur les campus de l’Institut Agro sont en cours pour réduire la quantité de déchets plastique et autres déchets(lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de l’utilisation de produits jetables, mise en place de ressourcerie pour une réutilisation, don de matériel, éco-pâturage…) et pour améliorer le tri (tri à la source et revalorisation, compostage…).

En 2024, les trois écoles de L’Institut Agro respectent (entre 75 et 100 %) l’obligation de tri à la source dite "8 flux", à savoir papier/carton, métal, plastique, verre, bois, textile et, pour les travaux de construction-démolition entrepris par l’État, les déchets de fraction minérale et déchets de plâtre.

Dans chacune des écoles, en lien avec leur plan de formation et de développement des compétences, sont par ailleurs proposées au personnel, par la direction des ressources humaines, des formations pour appréhender les enjeux relatifs aux transitions et généraliser son appropriation par tous, dont des formations régulières au tri des déchets et au compostage.

Les déchets biologiques, chimiques et D3E "scientifique ou liés aux activités des services"

L'Institut Agro veille à préserver la qualité de l'eau pour ne pas nuire à la santé et à l'équilibre des écosystèmes. C'est pourquoi des règles sont imposées aux services ou laboratoires supervisées par le service prévention. Chaque service ou laboratoire dispose d'un référent prévention.

La gestion et l’élimination des déchets biologiques, chimiques et D3E sont à la charge du service/composante producteur du déchet. Le service/composante « producteur de déchet » doit faire appel à un prestataire spécialisé et assurer la traçabilité des déchets éliminés. Cette traçabilité doit être réalisée par la plateforme gouvernementale en ligne Trackdéchet.

De plus, la réglementation impose la tenue d’un registre des déchets sortants.Il concerne tous les déchets évacués. Seuls sont éventuellement exclus de cette traçabilité les déchets de type ordures ménagères lorsqu’ils sont collectés par le service public de gestion des déchets sur site. Ce document modèle reprend les informations obligatoires. Lorsque la plateforme Trackdéchet est utilisée, le registre peut être automatiquement généré. Sinon, il convient à chaque service de tenir à jour un registre des déchets sortants selon un modèle de registre mis à disposition par le service prévention.

Ci-après quelques prestataires/ filières spécialisées sur le site de Montpellier:

- ADIVALOR, filière de valorisation des déchets agricoles

- PROSERVE DASRI (déchet bio)

- SARP Méditerranée (déchet chimique)

- PAPREC D3E ou PRORECYCLAGE (D3E)

Une alimentation produite de façon durable

L'Institut Agro a mis en place une politique pour une alimentation durable, locale, saine et abordable qui s'applique aux agents et étudiants de tous ses campus. Cette politique est définie dans l'objectif 4.2 de l'Axe 4 "Gestion de l'environnement" du Schéma directeur DD&RSE de l'Institut Agro adopté par le Conseil d’administration en novembre 2023, qui précise :

L'Institut Agro a mis en place une politique pour une alimentation durable, locale, saine et abordable qui s'applique aux agents et étudiants de tous ses campus. Cette politique est définie dans l'objectif 4.2 de l'Axe 4 "Gestion de l'environnement" du Schéma directeur DD&RSE de l'Institut Agro adopté par le Conseil d’administration en novembre 2023, qui précise :

Promouvoir une alimentation responsable accessible au plus grand nombre, sur l’ensemble de la chaîne de valeur " du champ à l’assiette ", objectif en lien avec la raison d’être de l’établissement : « Former, sur des bases scientifiques, les nouvelles générations de cadres et d’acteurs, inventer et innover pour transformer les systèmes agricoles et alimentaires et contribuer à mieux nourrir le monde en agissant avec et pour le vivant ».

L’objectif est aussi d’améliorer l’offre de restauration avec des prestataires qui proposent notamment du poisson frais et des produits de la pêche durable, achetés localement avec une saisonnalité strictement respectée.

Les prestataires de restauration doivent prouver que les produits issus des milieux aquatiques utilisés dans les cantines de l’Institut Agro sont issus de circuits durables, d’où la restitution ci-dessous :

Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer ou International Council For the Exploration of the Sea (ICES) est un organisme inter-gouvernemental créé en 1902 qui coordonne la recherche sur les ressources et l’environnement marins dans l’Atlantique nord-est.

Le Conseil International pour l’Exploration de la Mer ou International Council For the Exploration of the Sea (ICES) est un organisme inter-gouvernemental créé en 1902 qui coordonne la recherche sur les ressources et l’environnement marins dans l’Atlantique nord-est.